티스토리 뷰

주고받는 공경과 자유의 경지

그렇다면 몸과 마음을 일관되게 하려면 어떻게 해야 하는가? 몸과 마음이 수양이 필요하다. 지하철에서 서 있는 어른을 보게 되면, 피곤하더라도 가만히 앉아 있을 수 없다. 맹자는 이것을 본성에 따른 선한 마음, 즉 사단이라고 했다. 그러나 피곤하기 때문에 자는 척을 하거나 핸드폰을 만지작거리며 못 본 척하기도 한다. 주자는 이것을 선한 마음이 기질에 의해 가려지는 것이라고 했다. 인간이 태어날 때부터 지닌 선한 본성이 제대로 드러나기 위해서는 가리려고 하는 기질의 작용을 끊임없이 막고 닦아내야 한다. 이것이 바로 공경이다. 즉 공경은 몸과 마음에 일관되게 나타나 외적으로는 구체적인 예절로 드러나고, 내적으로는 선한 본성을 있는 그대로 드러내려고 하는 노력이다. 이러한 이유 때문에 동양에서는 수양의 핵심으로 공경을 제시하는 것이다. 그런데 수양이나 수신이라는 말을 듣게 되면 대부분 깊은 산속에 들어가 번뇌로부터 벗어나는 것을 떠올린다. 하지만 유학에서 말하는 수신 또는 수양은 바로 선한 본성을 그대로 드러내려는 노력을 말한다. 이것이 공경이다. 그렇다면 유학에서는 어릴 때부터 왜 각종 생활예절을 강조하는가? 그것은 외적인 공경을 배워 반복함으로써 내적인 공경을 연마하도록 하는 것이다. 비록 선한 마음을 지녔다 할지라도 표현하는 방법이 잘못되었거나 표현할 줄 모른다면 결국 잘못 행동하게 된다. 몸은 지속적으로 반복 훈현하다보면 습관이 되어 즉각적으로 반응하게 된다. 이것은 몸의 작용을 통해 선한 마음을 일깨우고 선한 마음을 가리려는 기질의 작용을 배제하려는 것이다. 따라서 공경을 실천한다는 것은 마음의 끊임없는 노력과 몸의 반복된 훈련을 통해 몸과 마음이 일치되어 나타나는 것을 의미한다.

주고받음에 나타나는 조화

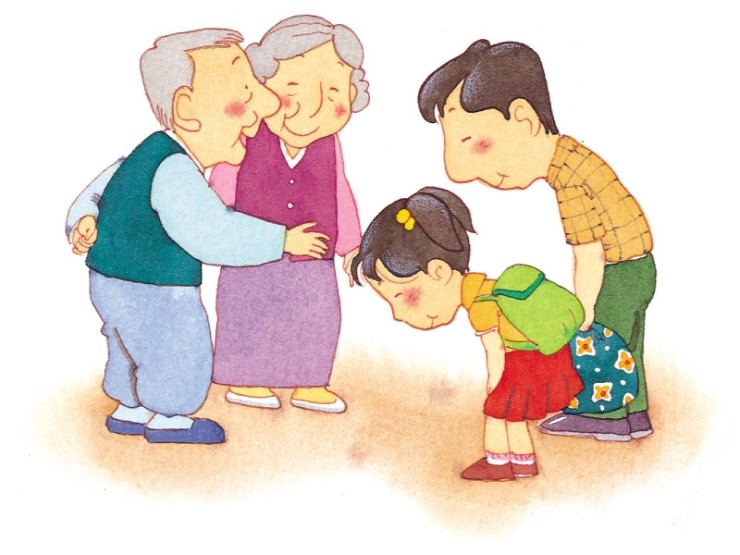

예는 개인이 지닌 선한 마음이 몸을 통해 드러나는 것이다. 사람은 사회에 속해 있기에 개인의 행동은 상호작용 속에서 실현된다. 따라서 예의 실천은 개인에 국한되는 것이 아니라 다른 사람에게도 영향을 미친다. 이러한 측면에서 예는 주고받는 것을 중요하게 여긴다. 예는 서로 주고받는 것을 숭상하니, 가기만 하고 오지 않는 것은 예가 아니며, 또한 오기만 하고 가지 않는 것도 예가 아니다. 예는 일방적인 것이 아니다. 어느 한쪽만 에를 시행하고 그 대상은 예를 시행하지 않는다면, 이것은 억압이자 폭력이며 구속이다. 오늘날 많은 사람들이 전통예절이나 동양의 예를 고리타분하고 갑갑하며 자신을 억압하거나 구속하는 기재로 여기고 있다. 이는 잘못된 예가 일방적으로 행해졌기 때문이다. 예를 들어 기성세대들은 젊은 세대가 버릇없다고 비판하면서 젊은이와 학생들이 당연히 어른과 스승을 공경해야 한다고 생각한다. 그러나 이것은 일방적인 것이다. 젊은이와 학생의 입장에서 보면 가기만 하고 오지 않는 것이며, 어른이나 스승의 입장에서 보면 받기만 하고 주지 않는 것이다. 따라서 이것은 진정한 예가 아니다. 예는 주고받는 것이기 때문이다. 젊은이가 어른을 공경함과 동시에 어른은 젊은이를 존중해야 하고, 학생이 스승을 공경함과 동시에 스승도 학생을 존중해야 한다. 이처럼 가는 것이 있으면 오는 것이 있어야 진정한 예가 된다. 따라서 젊은이가 어른에게 자리 양보하는 것을 당연시해서는 안 되며 항상 고마움을 표현해야 한다. 마찬가지로 학생이 스승에게 인사를 하면 스승도 학생에게 인사를 해야 한다. 고대에는 나이 어린 제자라 하더라도 스승에게 절을 하면 스승은 반드시 답배를 했다.

노니는 경지

예를 실천하는 최종적 단계는 노니는 것이다. 노니는 것을 한가롭게 지내며 자기 마음대로 사는 것으로 이해하는데, 동양에서 노닌다는 말은 이러한 뜻이 아니다. 도에 뜻을 두고 덕을 굳게 지키며 인에 의지하며 예에서 노닌다. 도와 덕과 인은 같은 말이다. 고대 동양인들은 인간이 태어날 때 천명을 부여받는다고 생각했다. 천명이란 곧 자연의 운행원리를 뜻한다. 따라서 인간이 선천적으로 부여받은 본성이란 자연의 운행원리와 같은 것이다. 즉 '도'는 천명이나 운행원리에 초점을 맞춰 사용하는 말이다. '덕'은 인간이 부여받았다는 측면에 초점을 맞춰 사용한다. '인'은 선하다는 측면에 초점을 맞춰 사용한다. 따라서 도, 덕, 인은 모두 인간의 본성을 의미한다. 도에 뜻을 둔다는 것은 선한 본성을 실천하겠다는 의지를 세우는 것이다. 덕을 굳게 지키는 것은 이러한 의지를 흔들림 없이 초지일관하는 것이다. 또 인에 의지한다는 말은 모든 마음의 작용과 몸의 행동을 선한 본성에 따라 실천한다는 의미이다. 이것을 예와 연관시킨다면 내적인 수양인 공경을 통해 선천적으로 가지고 있는 선한 본성을 드러내고, 이것을 왜곡됨 없이 몸을 통해 드러내되 사회가 용인하는 예의 규범에 맞추는 것을 의미한다. 따라서 뜻을 두고 굳게 지키며 의지하는 것은 결국 공경을 통해 외적으로 예를 실천하는 것이다. 예라는 것은 육예를 비롯한 일상생활에 필요한 생활양식 전반을 의미한다. 구체적인 예절과 음악 등도 모두 여기에 포함된다. 따라서 예에서 노닌다는 것은 자연을 감상하며 시를 짓거나 음주와 가무를 즐기는 것이다. 하는 일도 없이 무력하게 지내는 것이 아니다. 노닌다는 말은 자유를 의미한다. '자유'는 스스로 자 자에 말미암을 유자로 되어 있는데, 그 의미는 내 스스로 말미암는다는 것이다. 즉 모든 생각과 행동의 주체가 나 자신이 되어, 내가 주체적으로 생각하고 판단하며 실천하는 것을 의미한다. 이것은 공경의 실천을 의미하기도 한다.

'유학가 소개' 카테고리의 다른 글

| 상례, 죽은 이에 대한 애통 (0) | 2023.08.09 |

|---|---|

| 관례, 어른의 시작 (0) | 2023.08.06 |

| 생각에 사특함이 없다 (0) | 2023.08.01 |

| 둘이자 하나, 하나이자 둘 (0) | 2023.08.01 |

| 음악 교육을 통해 조화를 엿보다 (0) | 2023.07.29 |